Предисловие

Инициатива по выработке доктрины по решению проблем изменения климата мотивирована вопросами, которые, казалось, исходят из уст будущих поколений, которые вынуждены нести бремя последствий изменения климата, выпавшее им из-за безразличия или безответственности лиц, принимавших решения в предыдущие годы из предыдущего поколения.

Почему человечество не может, а может быть, не хочет решить эту простую задачу: совместно договориться, чтобы воздействовать на природу настолько, насколько позволяет природа, чтобы она продолжала обеспечивать естественные условия жизни и для будущих поколений?

Почему сегодняшних родителей, бабушек и дедушек не волнует будущее своих детей, внуков и правнуков (а также внуков и правнуков последних)?

Чтобы найти ответы на эти «почему», следует обратиться к проблеме с ее корней.

Введение

Предыстория, суть проблемы и необходимость новой или альтернативной доктрины

Основной вопрос состоит в следующем:

Прошло 34 года со времени представления «Первого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (МГЭИК – IPCC) в 1990 году.

В 1992 году принята Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН – UNFCCC).

В 1997 г. — Киотский Протокол с его Дохийской поправкой 2012г.

В 2015 г. — Парижское Соглашение

Однако глобальное потепление продолжается и средняя глобальная климатическая температура повысилась относительно доиндустриального периода почти на 1,5 градуса, установленного Парижским Соглашением, и конца его росту не видно.

Интересно отметить, что лица, принимающие решения, в один голос заявляют о необходимости достижения «пика выбросов» к какому-то году.

Что это даёт, если при этом увеличение содержания ПГ в атмосфере продолжится с темпом, соответствующим разнице между выбросами и поглощением?

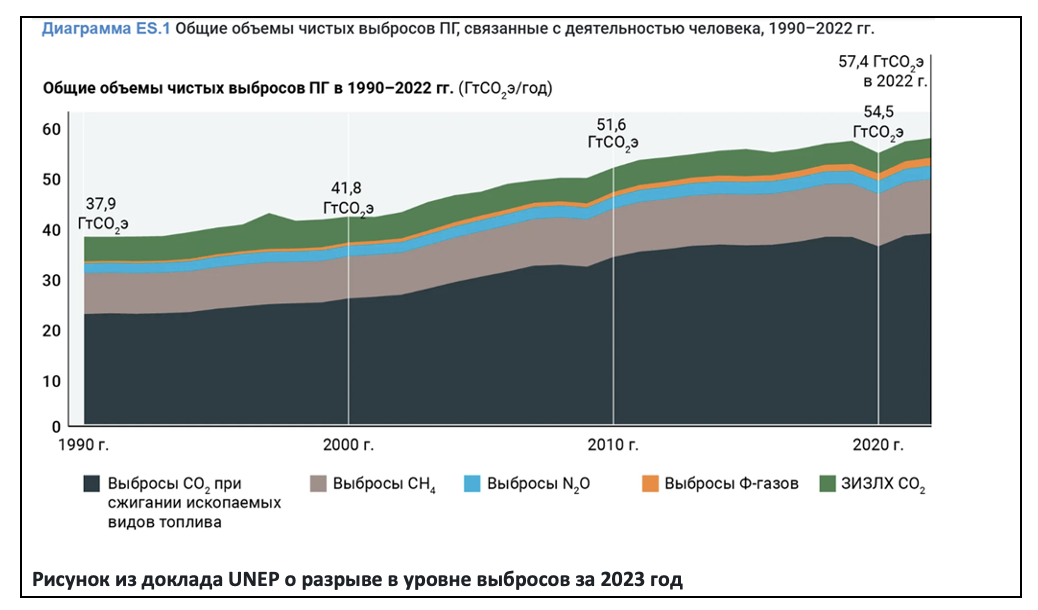

Если под «чистыми выбросами» в графике понимать только выбросы (без поглощения экосистемы), то ещё как-то можно говорить об остаточном эмиссионном бюджете для непревышения предельной температуры в 2 градуса по ПС (o непревышении 1,5 градуса надо забыть). Однако, как показывает график, даже полный и срочный отказ от ископаемого топлива будет недостаточным, надо полностью и срочно прекратить, как минимум, и выбросы метана. Повторяю, если естественная поглощающая способность экосистемы, в основном океана, сохранится на уровне около 10-15 гигатонн CO2 экв. в год.

И то, тогда можно будет лишь стабилизировать изменившийся к тому времени климат и то с некоторой вероятностью.

Возвращаясь к межправительственному процессу в рамках ООН.

1). По части Межправительственной группы экспертов об изменении климата (МГЭИК).

Первый Доклад об оценке изменения климата МГЭИК послужил основой для разработки Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Предлагается обратить внимание на слово «межправительственная» (««intergovernmental»») в названии МГЭИК. Да, этот и последующие доклады и отчёты МГЭИК не являются научными исследованиями. Они составляются экспертами и утверждаются лицами, уполномоченными соответствующими правительствами. Учитывая, что эти лица представляют различные интересы своих государств и правительств, естественно подвергнуть сомнению беспристрастность докладов и отчетов, особенно кратких «Резюме для лиц, принимающих решения». Например, имея в виду интересы государств-производителей и экспортёров ископаемого топлива.

2). По части РКИК ООН – UNFCCC

Уже первое знакомство с конвенцией вызывает вопросы, начиная с определения ее цели (ст. 2): «…добиться стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, не допускающем опасного антропогенного воздействия на климатическую систему, в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата…»

Нетрудно заметить, что цель состоит не в том, чтобы предотвратить изменение климата и вернуть систему в прежнее естественное состояние, а лишь в том, чтобы задать темп (период) этих изменений так, чтобы «экосистемы естественным образом адаптировались к этим изменениям». Иначе говоря, будущим поколениям предрекают жизнь, в уязвимых из-за изменения климата условиях (например, в результате повышения уровня воды в океане люди, живущие на островах, должны будут мигрировать).

3). По части Киотского Протокола (первый бюджетный период – 2008-2012гг.- «Киото 1»).

Этот документ устанавливает незначительные и необоснованные количественные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов или ограничению их роста, и только для 37 так называемых развитых стран, которые должны коллективно сократить свои выбросы на 5% по сравнению с их суммарными выбросами в 1990 году в период 2008-2012 годов (первый бюджетный период Киотского Протокола — «Киото 1»)

США- главный эмитент парниковых газов подписали Киотский Протокол, но Конгресс так и не ратифицировал его. В результате – охват мировых выбросов для их суммарного сокращения на 5 процентов составил 30% вместо 47%.

Россия 5 лет, образно говоря, шантажировала своей «значимостью» вступление в силу Протокола (без её ратификации Протокол не мог вступить в силу).

4). Второй бюджетный период Киотского Протокола («Киото-2») — 2013-2020, годы (COP18, Доха).

«Киото-2» весьма показателен для понимания «приверженности» государств к борьбе с изменением климата.

Новая Зеландия и Япония отказались брать на себя обязательства. Вне «Киото-2» продолжали оставаться США и Канада. Охват глобальных эмиссий по сравнению с первым периодом Киотского Протокола упал еще в четыре раза — с 30% до 7,6%. Симптоматично, что Европейскому Союзу «потребовалось» пять лет для ратификации Дохийской поправки, вероятно, думая над тем, стоит ли в одиночку брать количественные обязательства по снижению выбросов в рамках «Киото-2» (всего на 1,3% снижения выбросов развитых стран)…. Естественно, с таким охватом и без участия развивающихся стран невозможно решать проблему глобального изменения климата.

5). Парижское соглашение.

Этот документ не содержит каких-либо количественных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов для какой-либо страны (государства). Ограничение наложено только на «допустимое» повышение глобальной средней климатической температуры. В этом смысле оно даже уступает Киотскому Протоколу. Парижское соглашение позволяет довести изменение климата до состояния, которое соответствовало бы повышению глобальной средней климатической температуры атмосферы Земли на 2 градуса ниже по сравнению с доиндустриальной средней температурой атмосферы. Это коллективная цель Парижского соглашения. Эта цель сформулирована в его статье 2 «…удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C». То есть, с одной стороны цель размыта в широком интервале роста глобальной средней температуры от 1,5 °C до 2 °C, а с другой стороны она не отражает реальные коллективные количественные цели об остаточном эмиссионном бюджете выбросов парниковых газов для непревышения указанных температур. А главное, эти температурные показатели не обоснованы какими либо измеримыми целями по охране или восстановлению климатической системы Земли

По этому документу каждая страна сама определяет как «бороться» с изменением климата, поэтому вместо слова «обязательство» применяется слово «вклад». Такой подход называется «подходом снизу». Фактически страна может заявить в качестве своего вклада увеличение выбросов парниковых газов. К примеру, в своём официальном заявлении 2021 года (ОНУВ-NDC) Республика Армении предусматривает увеличение своих выбросов к 2030 году на 50% по сравнению с выбросами 2019 года. «Подход снизу» Парижского Соглашения допускает такую стратегию «борьбы» с изменением климата и им пользуются многие правительства..

В связи с вышесказанным встает вопрос финансирования действий по решению проблем изменения климата. Развивающиеся страны, как правило, требовали и продолжают требовать, чтобы только развитые страны несли финансовые обязательства, а развитые страны требуют, чтобы развивающиеся страны также участвовали в финансировании. Эта непримиримая позиция привела к тому, что статья 9 Парижского соглашения по финансам сформулирована в самом общем и неопределенном изложении. Подход к финансированию сформулирован лишь в пункте 53 решения 21-й сессии конференции сторон (1/CP.21) [ «не менее 100 млрд долл. США в год к 2025 году для развивающихся стран»]

Однако, встаёт вопрос: как можно серьёзно обсуждать размер финансирования не зная для чего? Поэтому не случайно, что при обсуждении «количественной» части «Новой коллективной количественной цели по долгосрочному финансированию» (NCQG) на COP29, Стороны и другие участники высказывали необоснованные и одновременно несравнимо различные позиции: ежегодные коллективные ассигнования от 150-200 миллиардов долларов до 3-5 триллионов долларов. В итоге принято решение о доведении коллективного финансирования от развитых стран-Сторон «не менее 300 млрд долл. США в год к 2035 году для развивающихся стран-Сторон для климатических действий»

Из вышесказанного и комментариев следует, что реальная и обоснованная «Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию» не может предшествовать и обсуждаться при отсутствии коллективных количественных целей по: а) снижению выбросов и поглощению и накоплению парниковых газов, б) адаптации к изменению климата и в) компенсации потерь и страхования ущерба от антропогенной составляющей изменения климата.

Всё вышесказанное и комментарии к ним свидетельствуют, что в формате установленных межправительственных (межгосударственных) взаимоотношений и переговоров задача приостановки глобального потепления и как его следствие –проблема антропогенного изменения климата не может быть решена. Об этом свидетельствуют а)последние данные ВМО о превышении средней глобальной температуры в 2025г. на 1,55 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом, б)экспертные оценки о невозможности удержания повышения глобальной средней климатической температуры в пределах 2,0 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом и «разговоры» о неотвратимости повышения температурного потолка до 2,5 и даже 3,0 градуса. Наиболее красноречивым свидетельством бесперспективности нынешнего переговорного формата является решение администрации США о повторном выходе страны из Парижского соглашения и намерение резко нарастить добычу ископаемого топлива.

Таким образом, для постановки задачи и решения проблемы изменения климата необходима новая (или инновационная) доктрина.

- Суть и цель доктрины

По определению доктри́на— философская, политическая либо правовая теория, религиозная концепция, учение, система воззрений, руководящий теоретический или политический принцип.

Изначально доктрина являлась (считалась) единственным источником международного публичного права с точки зрения некоторых представителей естественно-правовой школы.

Развитие позитивизма привело в конечном итоге к упадку доктрины, а затем — к переосмыслению роли доктрины в праве. В результате – международное и частное право также «признаёт» доктрину в качестве источника права, а не наоборот. Фактически, нынешние международные (а по сути – межправительственные или межгосударственные) усилия и действия по решению проблемы изменения климата в рамках РКИК ООН (UNFCCC) осуществляются позитивистским подходом, где в качестве доктрины выступает РКИК ООН со своим Киотским протоколом и Парижским соглашением. Отсюда и неурядицы, приводящие к тупику в решении проблемы изменения климата, которая является глобальной проблемой.

Мы исходим из принципа, согласно которого доктрина в качестве правовой концепции должна исходить из естественного права и опирается на него.

- Охват и значимость для заинтересованных сторон всего мира

Учитывая, что проблема изменения климата по своей сути глобальная, естественно и охват доктрины должен быть глобальным и являться таковым. Заинтересованной стороной является всё население Земли, являющееся носителем как естественного частного права, так и носителем естественного публичного права. Государство является учреждением управления в рамках суверенной территории.

Настоящий документ представляет из себя концепцию доктрины изложенную в тезисной форме (далее – Доктринальная концепция)

Основные подходы, принципы, ценности

- Научные основы, убеждения, подходы и этические принципы

В качестве научного подхода следует опираться на Оценочные доклады об изменении климата Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК-IPCC), на периодические публикации UNEP и WMO по проблемам изменения климата. На основании этих публикаций и опираясь на коллективные граничные условия Парижского Соглашения по предельно допустимому превышению средней температуры следует вывести глобальную коллективную количественную цель по предельно допустимым выбросам парниковых газов для всего мира (глобальный эмиссионный бюджет) и на её основе договориться о справедливом распределении обязательств по их сокращению между странами. Количественные показатели по остаточному глобальному эмиссионному бюджету для всей Земли периодически публиквует UNEP и WMO.

В отличие от подхода «снизу вверх» Парижского Соглашения, подходом к разработке инновационной Доктринальной концепции борьбы с изменением климата, является подход «сверху вниз». Такой подход исходит из системного подхода «экологической целостности» и соответствует «экосистемному подходу в природопользовании» и аксиоматическим принципам «зеленой экономики».

Все эти подходы опираются на признании равных естественных прав (а также равной естественной ответственности) всех людей на использование климатических ресурсов, независимо от пола, возраста, происхождения, места жительства и т. д.

Таким образом, подходы Доктринальной концепции сводятся к следующему.

- В отличие от межгосударственных, порой диаметрально противоположных интересов, интересы гражданского общества всех стран в предотвращении изменения климата одинаковы. Поэтому сотрудничество между странами должно развиваться и углубляться преимущественно на гражданской платформе. Оно должно основываться на принципе справедливости, исходящей из естественных частных и естественных публичных прав людей.

В связи с этим следует восстанавливать, укреплять и развивать местное самоуправление, начиная с местных общин населенных пунктов, являющихся первичными субъектами публичного права.

- Не превышать выбросы парниковых газов выше пределов способности природы к самовосстановлению. Нормировать (лимитировать) эти экологически допустимые количества выбросов в равной мере для каждого человека населения мира и на основе этого показателя определять обязательства каждого государства по сокращению сверхнормативных выбросов парниковых газов в соответствии с численностью его населения.

- Принимая во внимание, что границы экосистем условны и не имеют ничего общего с государственными границами, проводить исследования и оценку уязвимости к изменению климата и меры по адаптации с региональным охватом, основываясь на фундаментальных принципах «зеленой экономики», и поставить экосистемный подход в основу политики природопользования и социально-экономического развития.

- Укреплять и углублять региональную солидарность, чему способствует сотрудничество, основанное на экосистемном подходе. Такое сотрудничество может быть эффективным при мотивированном участии гражданского общества — единственного реального благополучателя (бенефициара), для которого следует сформировать механизм его вовлечения с его чёткими, понятными и объективно функционирующими организационными рычагами и справедливым финансовым механизмом сотрудничества.

- Опираясь на системный подход «экологической целостности» развивать и укреплять синергию с другими глобальными и региональными природоохранными конвенциями

- Построить инновационную социально-экономическую систему с ее обновленными общественными отношениями и новой этикой, основанной на неискаженных аксиоматических принципах «зеленой экономики». А под «этикой» понимать культуру общественных отношений, формирующуюся на основе справедливости, исходящей из естественных частных и естественных публичных прав собственности.

Видение по внедрению Доктринальной концепции

Не отвергать Парижское Соглашение полностью из-за отсутствия количественных обязательств для стран (государств), а временно (на 5 лет) воспользоваться температурными рамками временно допустимого воздействия в интервале повышения средней глобальной температуры на 1,5 – 2.0 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, установленным Парижским Соглашением. Вывести соответствующее этому интервалу значение эмиссионного бюджета выбросов в качестве глобальной предельно допустимой временной нормы и с подходом «сверху вниз» распределить этот бюджет на все государства в качестве квот в соответствии с числом его жителей для фиксированного года (например, 1990г.).

Таким образом мы будем иметь коллективную количественную цель сокращения выбросов и поглощения (и накопления) парниковых газов для любого согласованного временного интервала (например, 5 лет), что позволит обсуждать коллективную количественную цель по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному финансированию а)смягчения изменения климата, б) мер адаптации, соответствующие степени уязвимости и в)компенсации наступившим и предотвращения ожидаемым от изменения климата, потерям и ущербам.

В качестве платы за экосистемные услуги установить плату за выбросы парниковых газов (Carbon Taxing) по принципу «загрязнитель платит» и направлять во всемирный инвестиционный фонд, созданный специально для целей смягчения, адаптации и компенсации потерь и страхования возможного ущерба из-за изменения климата. Далее, финансовые средства этого фонда направить во все страны – участницы, распределив их в соответствии с численностью населения в равном на душу населения количестве в качестве климатического оборотного инвестиционного капитала, принадлежащего в форме индивидуальных неотчуждаемых ваучеров, всем жителям страны для осуществления проектов низкоуглеродного развития и адаптации к изменению климата, в первую очередь, в негосударственном секторе – городах, сельских общинах и сообществах.

Оборачиваемость инвестиций и перманентные платежи за выбросы парниковых газов обеспечат капитализацию фондов на устойчивой основе и будут стимулировать снижение выбросов (чтобы меньше платить и больше получать).

Заключение

Доктрина, разработанная в соответствии с предложенной доктринальной концепцией позволит.

- Преодолеть главный изъян Парижского Соглашения – отсутствие квот на выбросы парниковых газов и ввести определённые количественно обязательства (в цифрах) по сокращению (или ограничению) выбросов парниковых газов для каждой страны (государства) вместо неопределённых добровольных вкладов.

- Задействовать в полной мере международное сотрудничество по пунктам 6.8 и 6.4 статьи 6 Парижского Соглашения за счёт оборачиваемости инвестиций в проекты низкоуглеродного развития, инициированных сообществами и НПО (ст.6.8) и юридическими лицами частного и публичного права (ст.6.4).

- Заложить основы для снижения и предотвращения угроз потерь и ущерба а также их компенсаций в соответствии со статьёй 8 Парижского Соглашения путём введения в практику систем взаимного страхования.

- Определить обоснованные и количественно определённые рамки выбросов ПГ стран для разработки их обновленных ОНУВ (NDC) на 5-лет.

Приложение.

Определения

Экологическaя целостность – способность системы поддерживать состав, структуру, функционирование и самоорганизацию во времени, используя процессы и элементы, характерные для ее экорегиона и в пределах естественного диапазона изменчивости.

Экосистемный подход — стратегия комплексного управления в области природопользования и охраны природы, при котором влияние соответствующих видов деятельности рассматривается не на отдельные виды животных и растений, а на их сообщества и взаимодействие с окружающей средой, их взаимосвязанность и единство.

Экосистемный подход требует ограничения, регулирования и нормирования природопользования таким образом, чтобы экосистема, не теряя своего внутреннего потенциала, восстанавливала свое естественное равновесие благодаря своей способности восстанавливаться.

Будь то использование природных ресурсов или воздействие на окружающую среду, экосистемный подход требует иметь дело с экосистемой и лимитировать воздействие (в.т.ч деятельность) оставаясь в рамках естественной ёмкости экосистемы.

Экосистемные услуги— блага, которые люди получают из природной среды в результате естественного функционирования экосистемы.

Плата за экосистемные услуги – финансовый инструмент для оплаты возмещения ущерба природной среде из-за сверхнормативной антропогенной нагрузки на неё для восстановления естественного функционирования экосистемы.

Автор Арам Габриелян, к.ф-м.н., эксперт НПО «Хазер»

“Эта доктринальная концепция подготовлена и представляется в рамках проекта «Приверженность защите климата в Кыргызстане и регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», реализуемого ОО «МувГрин» и CAN EECCA, финансируемого международным агентством «Хлеб для мира» (“Bread for the World”). Мнения, выводы и заключения, изложенные здесь, принадлежат автору и НПО «Хазер» и необязательно отражают точку зрения “Bread for the World”, ОО «МувГрин» и CAN EECCA”.